ジャケットの左襟に穴があいていますよね。

あの穴、なんであるかご存知ですか?

この穴の名前は「ラペルホール」といいます。

ラペル=下襟 のことです。

ちなみに 上襟のことは「カラー」といいます。

よく見かけるのは「社章」を付けている人ですね。

あとは、この穴のことを「フラワーホール」というくらいですので、オシャレに花をさすこともありますね。

しかし現在ではほぼ装飾的な意味合いしかありません。

もともとは、右側の襟にはボタンがついていて、これをかけて学生服の詰襟のようにして着ていたみたいですね。

その当時の名残で今も残っているようです。

結局のところ、今では、ジャケットの左襟にある穴の意味は・・・ない!ということです。

関連記事

ジーンズといえばやっぱりインディゴブルーですよね。

最近ではジーンズのカラーバリエーションも増えていますが、やっぱりブルー!

でも、どうしてジーンズの色はブルーが多いのでしょうか?

ジーンズが生まれたのは1850年代のアメリカ。

1847年、リーバイ・ストラウスというユダヤ系ドイツ人が移民としてニューヨークにたどり着きました。

当時のリーバイさんは18歳。英語も話せず、何かの技術を持っているわけでもありませんでした。

その後、ニューヨークから、当時ゴールドラッシュで沸いていたサンフランシスコに移動しました。

リーバイは金鉱でひとやまあててやろうと思っていたわけではないようで、ゴールドラッシュによる人口増加が著しいサンフランシスコで商人として成功したいと思ったようです。

織物や男物のシャツなどを扱っていました。

そのころ、一攫千金を夢見て、金鉱を掘っていた抗夫たちですが、ズボンが作業に耐え切れず、すぐに破れてしまうという悩みを抱えていました。

そこでリーバイは、商売用にもっていたテント用のキャンパス地を使って、膝が破れない丈夫なパンツを作りました。

そのパンツは抗夫たちにとても喜ばれて、「リーバイスのパンツ」と呼ばれるようになりました。

これがジーンズのはじまりです。

リーバイ自身が金鉱を掘り当てるために作ったという人もいますが、実際のところは、抗夫のために作ったというのが事実のようです。

その当時、抗夫たちの恐怖になっていたものがあります。

それは蛇。

ジーンズを染めているインディゴブルーとは、インド産の青い染料で、虫除けの効果があると言われています。

日本でも、昔の農家では作業着に藍染が使われていましたが、これも虫除けの効果があったからです。

そのインディゴブルーですが、当時のサンフランシスコの抗夫たちには蛇よけの効果があると信じられていたみたいです。

ホントに蛇よけの効果があったかどうかはわかりませんが、このブルージーンズは瞬く間に人気となりました。

リーバイは金鉱を掘り当てる以上の金脈を掘り当てたわけですね。

関連記事

最近では女子学生の制服としてのセーラー服も少なくなってきていますね。

ブレザーが多くなっているようです。

セーラー服がもともと海軍の軍服として使われ始めたということはご存知の方も多いでしょう。

セーラー = 水兵

のことですからね。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて子供服や女性のファッションとしてセーラー服は世界的に流行しました。

日本でも取り入れられて、主に女子学生の制服として広まりました。

日本ではセーラームーンなんてアニメもできて、コスプレ文化も盛り上がりましたね。

今では”Sailor fuku” の名で世界中に広がっているみたいです。

さて、そんなセーラー服ですが、襟の部分がすごく大きいでしょね。

なんでこんなに襟が大きいがご存知でしょうか?

セーラー服は17世紀にイギリス海軍の水兵の制服として登場しました。

当時は長い航海中、お風呂に入ることができなかったので、伸びた髪が汚れ放題だったんですね。

そこで工夫されたのが、大きな布を方から後ろへたらして、髪の汚れから制服を守ることでした。

こうすれば、エリの部分の布さえ洗濯すれば制服をキレイに保つことができたというわけです。

現在では髪の汚れから制服を守るためではありませんが、当時のなごりで、今もセーラー服の襟は大きいんですね。

関連記事

ハイヒールで颯爽と歩く女性を見るとカッコいいなあなんて思いますが、長時間履いていると疲れそうですね・・・

女性にとってハイヒールの効果はなんといっても美脚効果だと思いますが、なんでも「ヒールを履くだけで、衝動買いをしなくなる効果」もあるんだとか。

ハイヒールを履いているときに無意識に体はバランスを取ろうとするのですが、それが心理面にも作用して収支のバランス感覚を失うような買い物はしないようにするのだとか・・・。

ホントかどうかはわかりませんが・・・

ハイヒールは女性のファッションとして履くものですが、はじめてハイヒールが登場した頃は、すごく実用的な理由で履いていたようです。

ハイヒールが登場したのは17世紀のはじめ。

この頃のヨーロッパの街は雨が降ると、家から道路に糞尿が流れ出して、悪臭とぬかるみがひどかったようです。

下水道なんてない時代ですからね。

そんな中を着飾った女性が歩くと大変なことになったわけです。

そこで考案されたのがハイヒール。

その当時のハイヒールはかかとだけでなく、つま先も高くなっていて、60cmくらいのハイヒールもあったようです。

ミニ竹馬みたいな感じですね。

もともとは実用面から考案されたハイヒールですが、歩きにくそうにクネクネと歩く姿がすごくセクシーだったようで、ファッションとして履かれるようになったみたいです。

関連記事

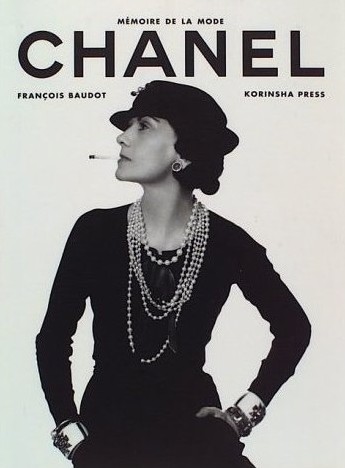

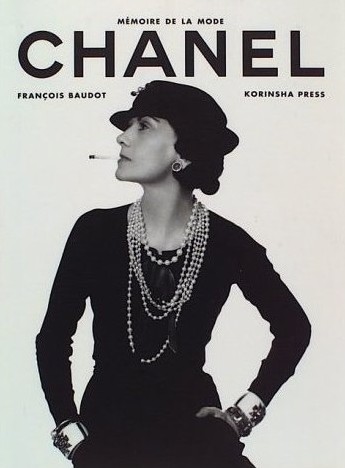

シャネルブランドの創始者であるフランスのデザイナー、ガブリエル・シャネル。

ココ・シャネルといったほう有名かもしれませんが、ココ・シャネルという名前は、ガブリエル・シャネルが歌手としてキャバレーに出ていた時の通称です。

シャネルといえば、世界に冠たるブランドですが、ガブリエル・シャネルはもともとは帽子のデザイナーでした。

やがてブティックを開き、1916年には、それまで下着の素材だったジャージーを使って、活動的なカジュアル・スーツを発表しました。

いわゆるシャネル・スーツの原型ですね。

さらに、それまではお葬式に使う色であった「黒」を取り入れたり、男性の服装をヒントに、カーディガン・スーツを作ったり、それまでの常識では考えられない斬新なファッションを世の中に提案していきました。

自らが働く女性だった彼女は、自分の信念を貫く進歩的な女性だったようですね。

シャネラーと言われる熱狂的なファンはこのあたりにも共感しているのかもしれません。

関連記事